第三十章:狼的月记VI(后篇)

直到后来几天我依然没能成功接回线路。我深深明白了一个事实,就是我彻底断掉了弦的残忍现实。周六夜晚与周日早晨我一直深陷在自怨自艾的伊甸迷宫里面,身体不愿动换地躺在床上,仿佛关节坏死的提线木偶,没人能来为我添加润滑油,没人能来。即便我隐隐察觉到有一个现象——仍然有残存的来源不明的能量在千方百计想重新将我吊起在木偶架子上——但由于线已经断掉,木偶关节失去作用,留下的仅是滔滔不绝的虚无以及一张死气沉沉的灵魂,褶褶巴巴的神经线路被弃绝后杳然无音,我也不过是出于幻肢症状一般过剩的自我意识随手将那股力量握在脑海,然后,再松开手心,让已变成残骸的它被时间的矢量带去宇宙之熵消逝之处。再见吧,把心神犹如犹太俘虏一样装进纳粹的列车,送到集中营秘密处理掉吧。

现实紧紧地将我抓在它的魔掌之中,如同贪得无厌的野兽对我的影子穷追不舍。就算我三两次坠入梦乡,它们也能顽强地穿透那堵大门找到我的头上来,在梦中对我妄下诅咒,费尽全力剥离我和我的影子。他们很快就要成功——我的内心发出连绵的示警低语——不能再这样下去了——它又在说。

这个时候我自出生第一次开始恐惧思想这种具象形式,害怕一切可能会导致现实错乱的想象力,更对不知何时就会侵占你整个大脑的梦境惶恐不安。实话实说,这些东西你自身太难以控制,别人控制它们却易如反掌;它们的形态太不稳定,具有极强的流动性,可以自由从象征物质转化成虚拟信息,再从虚拟信息转化成象征物质。当你急着赶着要去抓它,它便立即潜入网络一下子溜走了;当你转身不去管它,它便又将自身塑形成铁砧压垮你的居所。你根本不知道你的思想、你的想象力、你的梦有没有被别人秘密地进行控制,就像媒体的洗脑工程,不知不觉中你已经默默地按照他们设计好的剧本按部就班地过着总有一天被他们计划好要压垮的生活。我不敢就此入睡,不敢考虑任何可能性,我祈求解决之途,然而我还是对清醒状态的头脑无可奈何,处在一种令人窒息的压力之下,我的脑子好似汁水充足的水果般正被受人操作的仪器使劲压榨着,任何一丁点小想法小心思统统被从脑浆里挤出来,这些碎片就血淋淋地摆在我的眼前。我想闭上眼睛不看我的思想,它却像男人梦遗一般神不知鬼不觉地流露出来。那是超越了人体自制力的存在,除了接受我没有任何办法。

我在床上翻了个身,用被子捂住头部,耳畔隐隐回响的《幻想即兴曲》为之中断。音乐消失,幻想却依然持续,犹如一片乌压压的蠹虫群将我淹没。一瞬间我几乎要把那些杂碎的幻想当成走马灯、以为我将要死亡,竟迎来一种说不清道不明的解脱之感!不过我马上开始恐惧我这样子想,那是一种深入骨髓的恐惧,令你害怕这可怕思想会渐渐主宰你周围的现实。我十分难受,我极其迫切地想要使自己好受一些,接下来我想到了手淫,想到了猫咪、她的肉体和她的味道,想起了她以前为我做过的那些事,于是我脱下裤子,将肿起的阳物握在手心,一边幻想着猫咪的裸体,一边慢慢抽动着。

记忆中猫咪的形体并不清晰,我很奇怪为何会如此,在脑海里我看她似乎站的离我很远。我闭上眼睛,看见周围是一片通透如镜的透明空间,空间反映着晴天的云海,猫咪仿佛正站立在天与地交界处的水面上,背对着我,看不清身上穿的,离我相当之远,我朝她大声呼喊,她却不予理会,身影逐渐融化在云海的倒影之中。我感到我正与猫咪渐行渐远,其实不但与猫咪,我感觉我离这个世界的距离都在愈发变远。我明明哪里都没有去,哪里都没想要去,而且哪里都没达到不是吗?我和猫咪,我和她明明有过多少次亲密的交际,多少次耳对耳口对口的谈话,然而怎么我却记不清楚她脸的模样、穿的衣服的样式,以及肉体的洁白程度呢?这对我而言这算什么呢?不,这算得了什么呢?难道在我心中猫咪只不过是一个泄欲工具而已了吗?

不,不是这样,一定不对!猫咪对我本身的意义非同寻常,绝非只是单纯的非事故的性活动伴侣,对此我再清楚不过——这里面一定有什么问题?

我沉下心来认真思索,究竟什么地方出了什么问题。猫咪的问题?我的问题?这之间某处一定存在一条线,我和她其中一个人不巧越过了这条线,所以事情才发生了。那么越线的是谁呢?我不明白,只有努力地去回想猫咪,回想猫咪说过的有关于她的影子浓度的那些话,并琢磨她说的话都是些什么意思。说实话,我从来没有向这样过拼命地去了解猫咪的心,我不知何时有了这样的固执,寻心的固执,誓要从混沌的思维网络中找出她的心来,因为我只要知道了她的心,我就能回到初始,将二人的关系拉回原点,永久抹去那条延长线。我能够确信猫咪对我而言很重要,也是由于心的存在——我的心灵正对我默默低语着。

在扑朔迷离的云海中我不停朝猫咪靠拢,她并没有走动,俏丽的倒影静止地映在脚下的镜光,看上去犹如海市蜃楼一般,似乎我怎么走也走不到那里去。

我又一次大声呼喊猫咪,她依旧不为所动,我感觉自己像是被丢出了她所存在的时空,随着暗处的重力跌落进另外一个平面。我在云海里朝猫咪靠拢,越想着去追随,越追随不到,这使我真切地感受到被丢出去的空虚感、心随着重力作用的可怜摇摆。你心中的东西突然被超越常识的压力甩向空无一人的虚空,然后又以更快的速度砸回胸膛,其中只有无尽的孤独,而这份孤独的本质就是直接从根本上撼动你自身存在的大起大伏。我忍住起此彼伏的孤独,近乎绝望地向猫咪奔去。这一刻心灵重新砸回身体里的感觉相当哀怨,让我简直想放声悲哭,结果却又不能。

没有人可以体会这份哀伤,这份哀伤凝聚了太多孤独和寂寞,宛若光滑镜面上的一点污痕,没有人会在意,不足使任何人悲伤,不足以让任何人的心里出现空白,甚至不足使人注意。我不想再失去更多东西,对于所失去之物残留下来的唯有已是残骸的记忆碎片,我不想要连对猫咪的印象都只是记忆,我不想失去心,所以我不惜一切竭尽全力奔跑着。云海如同白色的火体虫般悄无声息地喷吐出冰冷冷的沉默,这份沉默进而化为周边空间飘荡游离的雾霭将猫咪的身影一层层遮掩。

我停下脚步站立在缭绕的云雾之上,不甘心地再去搜寻猫咪——现在则已经找不到了。猫咪悄无声息地融进了云海深处,虚无的白色影子似乎漫无目的地向四周扩散,d但其目的地却是若有所指,而且巧妙地伪装成自然而然从猫咪脚底下渐渐升腾起来的层层雾气,首先无声无息地霸占住猫咪的倒影,进而缓缓吸上她的双腿,犹如假寐之人一般,让人觉得那时离梦境只有一步之遥,而这当到达一点时它便迅速喷发,从核心处释放出不可思议的能量,径自把随处荡漾并没有实体的形态同虚空紧紧连为一线,在云海空间中开出通道,吸进去猫咪,衔接到空洞的另一头。

我无法阻止猫咪的消失,就像我一点保护不了妹妹一样,可怕的无力感席卷我的全身,接着我又根本无法阻止我自己也随着她一起堕入云海。我放弃抵抗,解除双腿的运作,身体随之软绵绵地跌进无边无际的雾霭。我感觉这片云海正有意促使我的思维前往一个未知区域,云海中有一只手在轻轻摇晃我的身体,闭上眼睛,觉得意识也变得软绵绵了,然后那只手何能竟探了进去,似有意似无意、静静地试探我的灵魂,犹如古老的梦境,但我并不明白这梦究竟是否意味着未来的先见还或是纯粹的幻觉,不过是早已被时光的力量葬入无边海底黑暗的碳酸钙沉积物。我仿佛置身海底,正如上一次同影子融合,再一次睁开眼睛时,四周俨然不是云海了,而乃幽深的水中世界。海水十分通透,鲜有杂质,在我的身边幽幽飘过几只透明的大型浮游生物,宛似破碎的传说,不小心碰到它们时我心灵颤栗——它们身上背负的东西太过沉重。

那只手又出现了,这回是实实在在地握住了我的手,手很细嫩,不过却极其冰凉。我回握住那只手,握得紧紧的,想要温暖那只手;我拉过来那只手,将猫咪抱在怀里。总算是找到她了,所以我不会再撒手。

“你爱我吗?”猫咪深深亲吻了我后,捧着我的脸,将额头与额头相触。她赤裸的身子梦幻般悬浮在水中,长发化为鱼鳍,随着暗流轻轻起伏着。

“爱。”我回答说,这时才发现我也是赤裸的。

“有多爱?”猫咪显出迷人的微笑。

“有你在时,即便闭上眼我也不是孤身一人。”

“那么我不在时呢?”

“那么我就不会睡觉。”

“所以说,我是仅仅存在于你的梦里?”

“不是,是我的心里。”

猫咪笑嘻嘻地与我抱在一起,双臂攀上了我的脖子,将嘴巴贴在我耳边,轻轻呼出就算在水里也听得到的不可思议的语言。“诶,我说在你的眼中,心这玩意儿到底是个什么呢?它对你而言的意义是什么呢?是负担,是标签?”

“是责任。”我说,“有了心,人就要为此负起责任来。”

“好说好说,那么影子呢?”

“影子是场梦。”

“何至于?”

“因为不管它是好是坏,到最后总是要醒来的。”

“哎,是嘛……”猫咪灵活地在我的身旁游动,像是好奇的小孩子一样细细观察我的身体,又用手抚摸过我全身的肌肉,最后一把握住我勃起的阳物,柔软的手掌温柔地将其包裹,一下一下慢慢抽动着。“那么你告诉我,如果我怎么着都不想醒过来,如果想一直生活在梦境里该怎么办?”

“那是不可能的。”我直截了当地说道。

“可是乌鸦他说就行啊。”猫说。

“他那是装睡,并且自己给自己造梦,他需要无数人的影子以来满足自己庞大梦境帝国的欲望,为了这个目的,他可以不惜打碎所有其他人的梦。”

猫咪手的动作停了下来。“那么……”说着,她再次拱入我的怀里,白皙的肌肤仿佛长时间处于水下而显得十分光亮。“你觉得,乌鸦他只是想要我的影子吗?他只是想要我的肉体为他赚钱,而我的心怎么样,对他而言根本一点也无所谓吗?若是他下命令让我抛弃我的心,我就必须得无偿答应条件吗?”

我缄口不言,越是抱着猫咪我越强烈地感觉到她透过肉体向我传达的阵阵不安。我不说话,她也依然缄默,仿佛有什么事情不愿说出口,但是她希望对我述说,好像在害怕海底的魔物在她说出那句话之后突然大开杀戒一样。水底被伤感的氛围感染,甚至因此生出了很多原本不存在的杂质。我无法去对猫咪说出那足以将此处空间击碎的话,声音荡然无存,仅剩滔滔不绝的沉默;我现在已然失去了说出贴切语言的能力,仿佛描述深冬的夜晚雪花受冻转为霜华的过程,我只知道那十分寒冷。

“告诉我,如果他不要我的心了,你会要吗?”过了许久,猫咪才在一片死气沉沉中开口,怅然若失地凝视我的眼睛。她的双目无论何时都炯炯有神,此时更是仿佛从身体独立了出来,闪动着我所不知晓的光芒。

“这就是为什么我返回来找你。”我回答,接着再无下文。

“谢谢,这就足够了。”猫咪莞尔一笑,可我依然觉得笼罩在她面庞上的阴霾分量不减;她含着泪吻了我,手开始慢慢地动,引领着我的阳物进入她的体内。

“这应该是我们之间的第一次直接做爱吧?”猫咪闪亮亮的眼睛深刻地望着我。

“嗯,如果我不曾失去记忆。”我说。

“请答应我一个条件。”她低语喃喃,让我觉得她说话无人可指,仿佛只是在自言自语;她一边将低语慢条斯理地进行,一边将身体同我慢慢贴紧。

“我明白。”我于是说。

“希望吧,请好好保护我的心。”

“我绝对会的。”

“那么,你所要做的,就是安分守己,而且尤其小心乌鸦。”

“小心乌鸦,尤其小心乌鸦。”我将猫咪的话反复重复了几遍。

“是的。”猫咪说。“我已经被乌鸦夺走了许多东西,我不想要最后留下的心也被他取走,所以我得现在将其挽回,趁着我还可以同你在梦中见面的时候,挽回我最重要的东西,哪怕只是拿回来一点点,我也就知足了。”

“我会替你拿回来的,你的心。”

“你也有你自身必须重新取回来的东西在,不是吗?”

“当然,为了继续活着。”

“为了活着?”

“为了活着。”

我们在浑浊的海水里抱在一起,互相倾听彼此心跳的声音,祈祷着时光来临的速度越慢越好。海潮汇聚,海底的暗流将我们卷入深渊的黑暗,来自四面八方的潮流彼此追逐着推向涡眼。我们在一片漆黑中迭起高潮,我和她如同起伏的潮汐般一下一下随着身体的动作剧烈喘息。她吻住我的口,我射在她里面……

我在房间的床上恢复意识,起身来到厕所,脱下那射得一塌糊涂的内裤泡水,拿热毛巾沾了水把下身擦净,换上条新的内裤去到大厅,为自己倒了杯热茶。我靠在沙发上闭目合眼,放开耳朵,让咒语一般袭击空气的施特劳斯曲子透入脑子,转了三圈,又从另一只耳朵飘出来。脑袋现在空空如也,已没有云海或是深海,亦无猫咪的身影,甚至连一面让我能够端详自己面貌的镜子都不存在。我的思想形如枯槁,如同现实中我置身的这个公寓套间一样空空荡荡。我静坐其内,不胜其荷流逝体内的生命,手臂干瘪,力量尽失,连半点刚愎自用的资本都没有,所有的一切同先前一成不变,都在马不停蹄地离开我,唯有我心孑然一身形影相吊、自斟自酌着。影子我已让它陷入长久的沉睡,这却使我的存在在这个世上凄凉无比、寒怆不堪。

“现在是新世纪十五日一月十六日。”我发出坏掉的刻刻钟布谷鸟凄惨的声音。

妹妹在那之后就正常上学了,今天是第三天,星期四。

我闲来无事,习惯性查看了一下手机的语音邮箱,见有五条未读信息居然是来自于狐狸(现在我很少同狐狸出去喝酒了)。我本不想接听,结果这时候手机响了,来电显示还是狐狸,滴滴滴滴毫无预兆,犹如小巷转角处的一下闷棍猛呼在我脸上。我有些不耐烦地接通电话,电话那头的狐狸声音听上去极其焦躁。

“快来你妹妹的学校!”狐狸似乎也没觉得我会接通,稍微迟疑了一会儿,不过还是抢在我说话的前面释放出高分贝的音量。

“出什么事了?”接着,我逮到机会说话。

“似乎你妹妹那件事被什么人曝光了,结果顿时在学校引起公愤,据目击者说,因此都爆发了一场不小规模的学生示威运动,就在你妹妹的学校里面!”狐狸着急的上气不接下气,连连喘息,可还是放不下话头。“听着,狼兄,这可不是我随便瞎编的,是确有其事,你赶紧到你公寓楼下来,我这就来开车接你!我有种非常不好的预感,学生运动要是闹大了肯定会出个什么乱子。”

“对不起。”我不动声色地打断狐狸。“学生运动?这又不是一九几几年……”——我是告诉了狐狸的,为了他的法律援助。

可话才说到中途就被狐狸急火攻心的声音截去了后半截。“别搞什么名堂了狼兄!你就听我一句话,赶紧下来,我开车接你去学校。”

然后狐狸挂断了电话,通讯挂断的那边只剩下空灵的回音。

“怎么回事?”我心里生疑,但也立刻回屋穿衣,能让狐狸如此不镇静的事我是头一次见到,而且想到这可能会牵连妹妹令我不免紧张起来。换好衣服,我坐电梯下楼,刚跑到公寓门口,就看见狐狸的奔驰轿车轰鸣着从街头拐角处驶出来。车一个急刹停在我面前,副驾门自动打开,狐狸涨着通红的脸招呼我赶紧上车。

我想也不想地坐了进去,关上车门,将安全带扣上,狐狸一脚油门扬起引擎呼啸,奔驰车卷起尘埃,调转车头扬长而去。

“到底出什么事了?”我立即问狐狸。

“不跟你说了吗,学生运动,刚才打你几次电话都没打通,你干什么去了?”狐狸瞪着眼睛将车速提升到七十码,说话好似野兽出击前的低吼,却又显得筋疲力竭。

“和一个许久未见的朋友说话。”我说,不敢开玩笑。

狐狸再次加速,闯过一个黄灯的十字路口,道路口一辆正要左转的红色马自达被吓得半死,急刹鸣笛,车主还探出头来大骂我们,但他很快消失在了后视镜中。

“我说,一个学生运动至于这般不要命吗?”我也有些惊魂未定。

这真是莫名其妙。

“不一般,这现象很不一般,消息传得太快了,就在刚才开车来的时候,就连和你妹妹学校曾经联谊过的其他院校的学生也加入了示威游行之中,陆陆续续的,极其不自然不正常的默契,就像那消息被什么人特意撒布出去、然后私底下还计划好的一样。”狐狸驶上大路后,终于腾出空来回答我的问题。“那消息不知是谁得知了,接着又让那帮学生们知道了。现在校园里乱七八糟,学校领导人无缘无故被瞎扣上了各式各样的帽子,学生们像疯了似的到处抓人,可怕死了。”

“消息是如何能流出去的?”说着,我掏出手机拨打妹妹的号码,没有打通,我心急如焚。听了狐狸的话,我尤其诧异于事件的起因。这怎么会?消息是如何让外人知道的?我妹妹她也不可能把这事告诉其他人的啊。

“不知道,所以我才说这事十分蹊跷,但我十分确信那撒播消息的人一定有所指的目的,搞不好的话,你妹妹还会有危险!”狐狸连续超车,已经招惹了不下十次的鸣笛警告。“得快点,快点去学校把你妹妹接回来,决不能让她卷入这事的风头,狼兄你如果不想让她遭受第二次伤害,那就冲进学校找她,别让那些学生抓到你!目前校长、男老师和教导处主任都成了潜在犯,而且由于最近新闻媒体的影响,事件一曝光就被那些学生定性成了类似案件。你这个成年男人要是现在进学校,不被他们围起来批斗才怪!听我的话,一找到你妹妹就赶紧逃出来,我就在学校后门的小巷等你!”

我点头,头直发晕,大脑的运转前所未有的混乱,令人心情烦躁,加之狐狸开车十分凶猛,更使我有种破开嗓子大声喊叫的冲动。

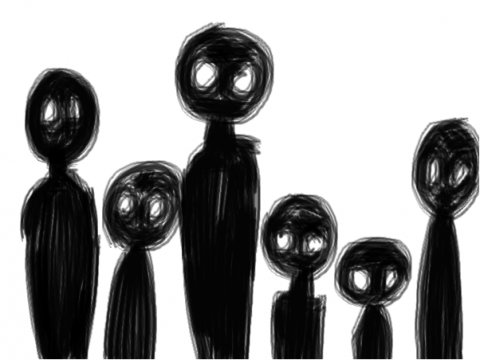

妹妹的学校离家并不远,车以光速赶到,但由于出乎意料的交通堵塞而不得不绕路而行。我一见这里果真有大规模的闹学潮,因为太过嘈杂,甚至引来了警察维持秩序!妹妹学校里有一大片操场对外开放,跑道上、草地上、乱七八糟地堆满了标语,围墙一天之内遍布涂鸦,充满虚无氛围的海报被聚集示威的学生群高举过头,性质低级的口号声不绝于耳,整个一无限放大的野狗收留所。

在我吃惊之于,狐狸猛踩刹车,简直要把我直接从车前窗摔出去。“快走!到你妹妹那里去!”他朝我大声喊叫,我也一时间解开安全带下了车,才刚刚走远,回头去看时狐狸的黑色奔驰车已经被人潮淹没,几个身着涂鸦白体恤的学生手举着“解救未成年少女”的牌子拍打狐狸的车窗,嚷着叫着“请给我们支持”。狐狸二话不说破口大骂,面红耳赤,吼了声“滚开!”后摇上车窗,也不顾围堵前路的学生群,直接大脚踩下油门,以轰鸣的引擎声吓开人群,然后挂档就走,其过程看着潇洒无比。

我不能留意狐狸太久,已经有学生发现了我的存在而快速向这边赶来,于是快步溜进了校园。存在感从没有如此这般被人注意过。

——这是在拍电影吗?校园悬疑案电视剧?

现在已经进入校园了,可我还是没有嗅到妹妹的气味,仅仅一点痕迹,十分难以辨认方位,她到底去了哪里了呢?

穿过操场,避开游行的女学生团体,闪身进入教学楼,这一连串犹如特工秘密任务的行动几乎激发了我身为狼的原始本能,但我却没心情沉浸于此。路途中看见了许多稀奇古怪的标语,其内容令人不寒而栗,那是尖锐的、充满攻击性以及煽动性的极端主义的宣传,强似右翼鹰派团体,最可怕的则是这些诸如此类的宣传并没有核心主旨,该怎么形容,就像是一瞬间突发奇想的产物,这边才看到“解救未成年少女”,另一边突然就成了“严厉打击教师禽兽行为”,完全杂乱无章、变幻莫测,不确定性和个别主义性是它们之间唯一相同的特点,这些学生却凭仅仅借着这份不确定性与个别主义性就自发地形成组织,而且竟还不由自主地影响了外来空间的人,组织很快庞大,但不见计划,不见调停,让我觉得恐怖至极的莫过于此。

几乎所有的学生都离开了教学楼,大概都无一参加了示威活动。我在空无一人乱七八糟的教学楼一层一层穿行,抓着妹妹微弱的线索,来到三楼,终于有了明显的气息,来自走廊的尽头,我急忙奔赴而至,见是女生卫生间。

上厕所吗?——我暗自疑问。

我向女卫生间内喊了三声妹妹的名字,有的只有一片死寂的阵阵低语。女卫生间里光线暗淡,仅有的一点光像是被人用窗户棱角分明的影子钉在了地上,光柱内漂浮尘埃依依泛起波澜,不过刹那间光芒尽失,漂浮尘埃顿时不见踪影,埋进了视线的死角,难道是由于太阳被云遮住、或是转向了建筑楼的另外一侧不成吗?黑暗似乎若有所欲,在它的势力范围内肆无忌惮地延伸并彰显其存在感,似乎不受任何一方能力的制约而蠢蠢欲动。拜其所赐,黑暗笼罩的时间仿佛已经干涸凝固,空气也因此冻僵。干涩沉闷的地板瓦砖默默承受着无比滞重的气压,在看不见的地方有一层看不见的软膜,受这霸道的气压狠狠折磨,好像正痛苦地呻吟着。

“小狼请回应!”我双手用作扩音大声喊道。

女卫生间传回来空洞洞的回声。

无人回应,似乎一切也尽顺着通道滑入水底,好在这里不是云海,空气呈现出静态的形状,既没有横向的扩大亦无纵面的拓展,也就是说不存在任何变化,所有物体都被死死固定在原本核心,没有间隙,没有虚无,一切都归于一般常识现实的可怜,冰冰冷冷,实实在在,属乎棱角分明的空间,空间内的光景给人内心一种极其不舒服的阴冷,好像什么东西变质,之后就一直保持着腐败的状态似的。

我再次呼喊,亦无回应,心中越来越着急,便不管三七二十一,踏进女厕所去找。

当然没有其他人,这理所当然。——打搅了。

如同我在卫生间门口凭野性直觉意识到的大同小异,女卫生间处于一个完全现实的平面空间之上,我在走的时候,鞋底同地砖摩擦发出干闷坚硬的声音,似乎连此生涩的音符都要一并立体化变成角落的何种不明固体。我对太现实性的产物一向比较烦闷,总想赶紧从这里逃出去。空气几乎凝固,变成某种软绵绵的潮湿物体,当呼吸到肺里时便堵塞进气口,使人呼吸出奇的粗重,而且不免加快。我尽量平稳呼吸,凝神去做气味追踪,我那可爱的人一定就藏在这处空间里的某处,身上穿的应该是学校校服,一套蓝白相间的衣服,白的部分在黑暗里十分好找,而且她又不可能不动作不是吗?她也是狼,能嗅到我的气味——所以说不定这一切都是我妹妹故意为之的恶作剧——她正藏在一个厕所间里面等着跳出来吓我一跳呢。

然而妹妹并没有从我身后蹦出来拍我的肩膀,接着大喊“大哥该你当鬼了!”,像她小时候常常做的那样,她并没有。

我最终找到她的气味来源于堆积清洗工具的工人间,我走近,妹妹的气息顿时上升到最强浓度,这说明她就在我面前这扇铁门的后面。我开始感到强烈的恐惧,原因我不清楚,总之是由不安导致的恐惧。我想要想些什么,可神经却像极糟的电视信号一般无论如何调台都只是雪花。这或许,或许只是我一时间的思维杂音,很快就能好的,很快就能好的。对对,调节辨析度,快呈现图像!快呈现图像!——我拼命摇动着遥控器,频繁按下电源开关。空空如也,空空如也,不要做梦,不要做梦,现实不是梦,梦不是现实,所以现在是梦还是现实。是梦?是现实?快连接上!快连接上!——我调试清晰度,但苦于弦断了,信号始终到达不了我。滴滴滴,提示:失去信号,失去信号,请重新查看您的线路,否则不能链接。

——我被抛弃了,信号完全无法连接。

我打开铁门,里边没有人。我妹妹不在里面,她不在里面,不在里面……

有人死了,死在这里,尸体在我开门的时候滑了出来,软弱无力地倒在我身上。

她死了,这只是尸体,这只是尸体……

滴滴滴,提示:失去信号,失去信号,请重新查看您的线路,否则不能链接。

滴滴滴,提示:失去信号,失去信号,请重新查看您的线路,否则不能链接。

……

阅读感言